|

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» МОСКОВСКОГО СОКРАТА

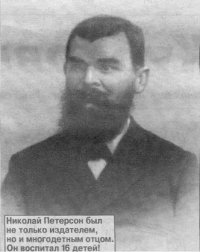

Усматривая основное зло для человека в смерти, порабощённости его слепой силе природы, «московский Сократ» (так звали философа Фёдорова его друзья) выдвинул идею регуляции природы средствами науки и техники. Высшая цель регуляции — воскрешение предков (отцов). Путь к ней лежит через овладение природой, переустройство человеческого организма, освоение космоса и управление космическими процессами. Воскрешение, достижение бессмертия мыслится Фёдоровым как «Общее дело» человечества, ведущее к всеобщему братству и родству, к преодолению всякой «вражды» — разрыва между мыслью и делом, «учёными и неучёными», богатством и бедностью, городом и деревней. Всё человечество, — считал Фёдоров, — это большая семья, связанная тесными узами общих предков и единой судьбы. Каждая личность в этой семье должна быть исторической. Наимельчайшие поселения и события вносятся во всемирно-священную историю. Каждый живущий вспоминает и составляет описание всех людей, с которыми он был связан, кого знал, так как нет незаметных людей, если уж они появились на свет и у них есть мать. Так человек познаёт самого себя и всех вокруг. Круг знакомых и последователей философа Федорова был и остаётся весьма широким. Его идеи вызывали большой интерес у представителей самых различных областей знаний — Фёдора Достоевского и Льва Толстого, Владимира Вернадского и Николая Тимофеева-Рессовского, Константина Циолковского и Илью Мечникова. Они оказали влияние на литературное творчество Николая Заболоцкого, Евгения Евтушенко, Михаила Пришвина… Возникает риторический вопрос: почему же в Алма-Ате, городе, где явилась миру книжная версия учения «Общего дела», не сохранилось ни книг Федорова, ни работ его последователей? В тени остались имя издателя «Философии Общего дела», его жизнь и творчество. А ведь туркестанский период (1899-1912 гг.) жизни Николая Павловича Петерсона отмечен изданием книг, брошюр, статей с критикой общественно-политических и философских течений, отдельных произведений, перепиской с выдающимися мыслителями, учёными и литераторами своего времени!

Будучи прекрасным юристом, занимая высокий пост в Окружном суде Семиречья, он был исключительно скромным человеком по службе и в быту. Жил Петерсон в доме городского головы Путолова, у Головного арыка, на месте, где ныне располагается драмтеатр имени Лермонтова. Следуя лучшим традициям русской культуры, Николай Павлович в Верном вёл большую подвижническую работу, публиковался на страницах местной печати, распространял среди знакомых учение Фёдорова и даже основал начальную школу «Общего дела». После смерти в 1903 году мыслителя Фёдорова, Петерсон вместе с другом, поэтом Владимиром Кожевниковым, разобрал бумаги покойного и подготовил к изданию философское наследие учителя. Верненцы вспоминали, как Николай Павлович работал над книгой. Каждую свободную минуту он заглядывал в текст, исправлял его, выписывал новые страницы, затем прятал бумаги в объёмистый портфель и, как с неизменным другом, носился с ним по городу, знакомя с ходом поставленной задачи близких ему людей и, прежде всего, управляющего типографией В.И.Соловьева, вице-губернатора Семиречья Павла Петровича Осташкина, редактора «Туркестанских епархиальных ведомостей» Михаила Колобова. Между прочим, работая над «Общим делом», Петерсон собрал солидную библиотеку по истории философии и религии, которую, уезжая из Верного, подарил вновь открытой Верненской городской библиотеке имени Л.Н.Толстого. Именно при посредстве Петерсона и его жены Юлии Владимировны Огарёвой местное музыкально-драматическое общество стало ставить произведения Толстого на верненских подмостках! Надо сказать, оба были в близких отношениях с писателем: Петерсон преподавал в юности математику в школах Ясной Поляны, а семья Огарёвых проживала по соседству с тульским имением Льва Николаевича. Именно по рекомендации Петерсона внук Толстого Михаил Сухотин получил место чиновника особых поручений при губернаторе Семиреченской области. В дневниковых записях секретаря Толстого Душана Маковицкого находим, что Сухотин уехал в Верный 19 января 1910 года. По его словам, Лев Николаевич знал из писем Петерсона о «прелести этой глухой местности…» и завидовал, что внук едет туда. Толстой напутствовал Михаила словами: «Постарайся повидать Петерсона — это предобрый человек, прекраснейший малый, и который ко мне враждебно относится потому, что я не разделяю его фёдоровской веры». Толстой не без юмора замечал при этом: «Если бы принять все вероисповедания, в которые от меня настоятельно требуют перейти, то был бы такой кавардак». Однако, книгу «Философия Общего дела» писатель для своей библиотеки приобрел и читал труд Фёдорова с вниманием.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||