|

КУЛЬДЖИНСКИЙ КРАЙ – МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

Так, художники Григорий Васильевич Глушков (1849–1919), преподававший в Верненской мужской прогимназии, и Николай Гаврилович Хлудов (1850–1935), работавший чертёжником в Семиреченском областном правлении, в течение 1879–1882 годов создали по распоряжению военного губернатора Семиреченской области Герасима Алексеевича Колпаковского (1819–1896) «Этнографический альбом Кульджинского района Семиреченской области», в это же время создавал свои фотоальбомы верненский фотограф Абрам Соломонович Лейбин. Обязательно нужно упомянуть энтузиаста Востока издателя Александра Людвиговича Куна (1840–1888) и его коллекцию «Туркестанский альбом».

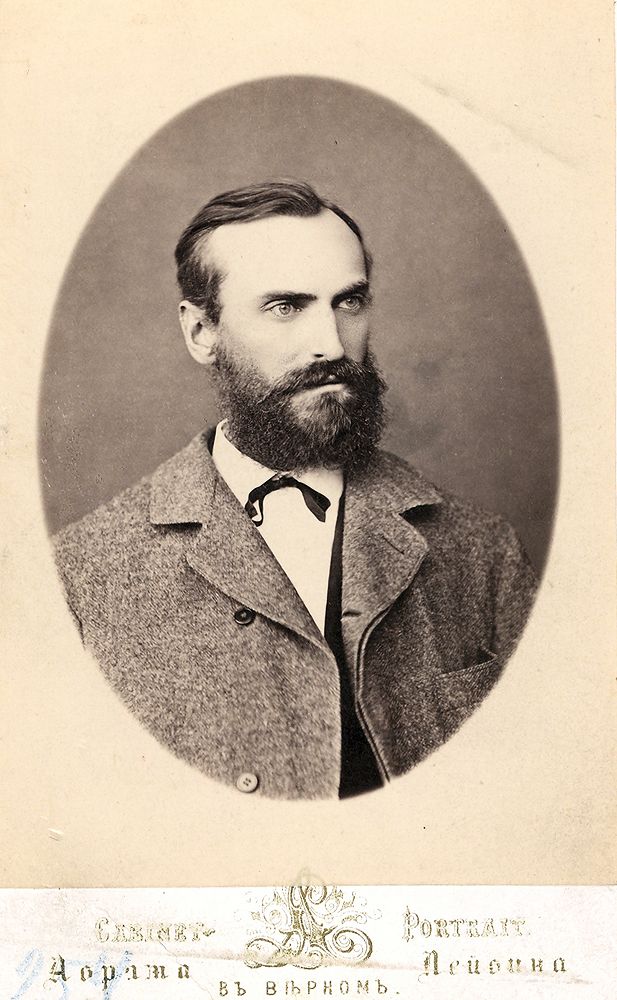

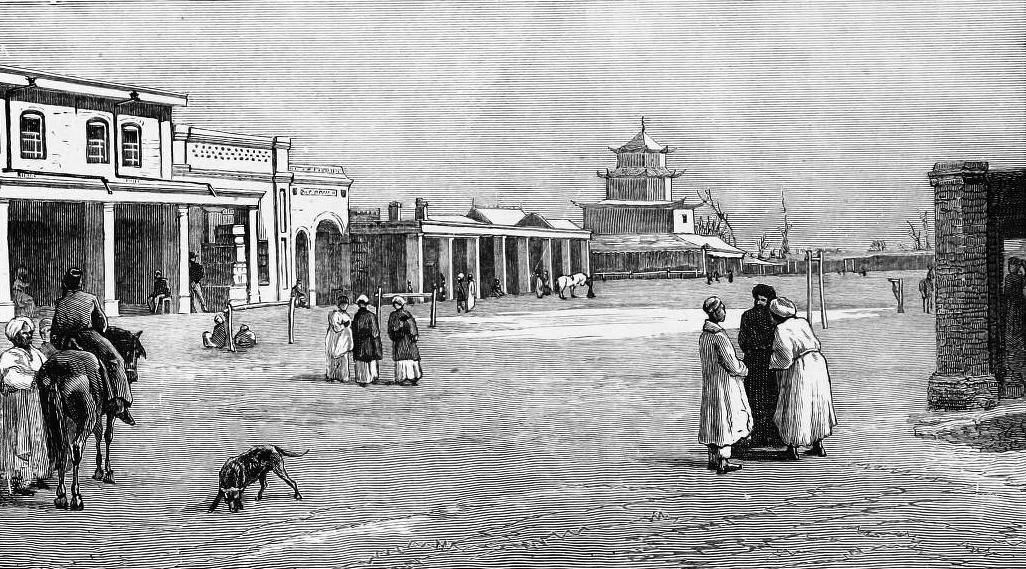

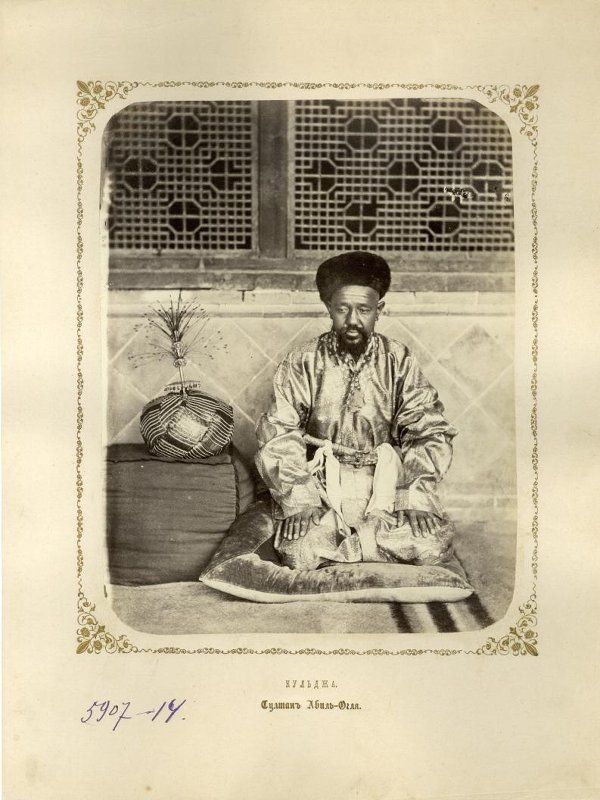

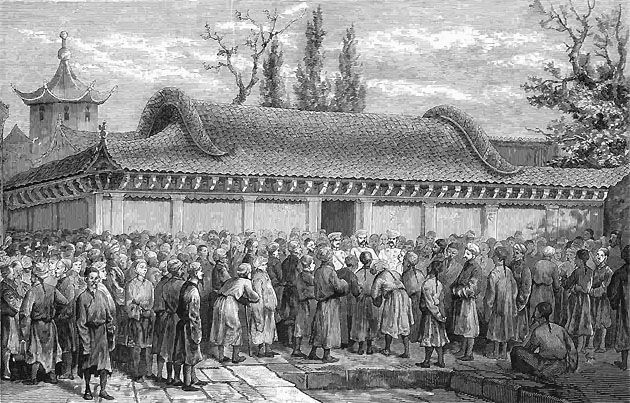

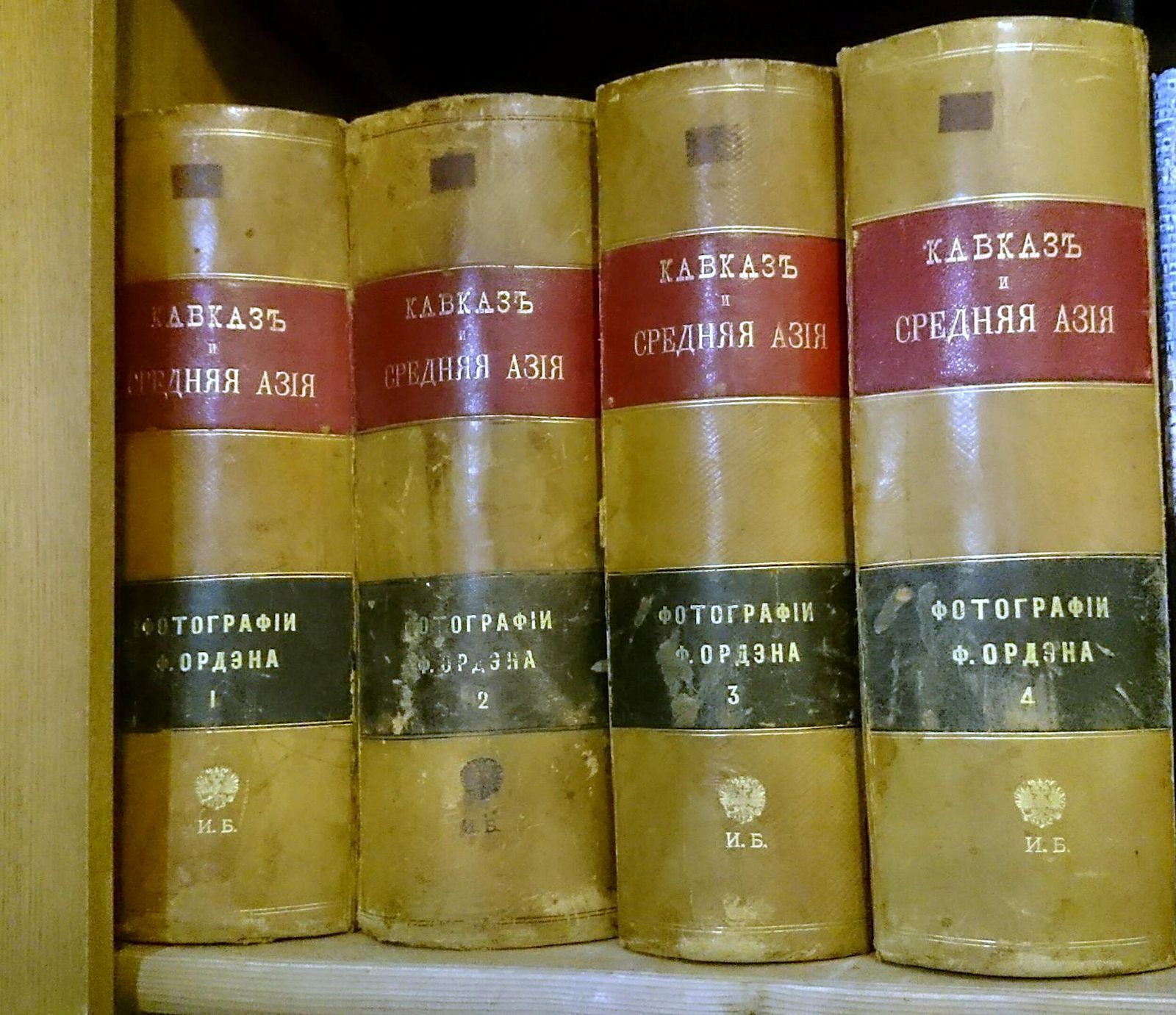

А друг и коллега Пантусова Иван Васильевич Селицкий там же в Казани в 1905 году издал книгу «Кульджинские переселенцы пограничной с Китаем полосы (Экономическо-этнографические очерки и бытовая жизнь джаркентских таранчей и дунган)». Но вернёмся в 1864 год, а именно в 25 сентября, когда в городе Чугучак (по-другому Тарбагатай, а ныне – Тачэн Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) был подписан протокол (договор) между Российской империей и маньчжурской империей Цин, являющийся приложением к Пекинскому трактату 1860 года и устанавливающий границы между двумя государствами. В это время на западных границах Поднебесной уже два года шло восстание мусульманского населения – дунган и таранчей (уйгур). Подстрекаемые муллами повстанцы учинили настоящую резню китайского населения. На улицах Новой Кульджи (ныне – Хуочэнь) лежали горы пепла и груды человеческих костей. Разрушен был Чугучак, где во всю длину большой крепостной стены простиралось изображение черно-красного дракона. За русским пикетом Борохудзир (станица Голубевская) весь путь к Кульдже лежал в развалинах. А ведь когда-то, в лучшие времена восточного благоустройства края, это были цветущие города и поселения: Тургень, Джаркент, Ак-Кент, Хоргос, Алим-Ту, Чимпандзи, Чинчаходзи, Баяндай… 3 марта 1866 года восставшими была захвачена цитадель Кульджи, последний оплот обороны цзяньцзюня (наместника) Мин Сюя. Который взорвал дворец и вместе со своей семьей и остатками гарнизона погиб. В результате победы антицинского восстания на территории Кашгарии образовались несколько мусульманских государств, самым мощным из которых очень быстро стало сартское Йеттишар («Семиградье» – имеются в виду города Кашгар, Янги-Гиссар, Хотан, Аксу, Яркенд, Кучар и Курля) с центром в Кашгаре. Правитель Йеттишара Мухаммед Якуб-бек сумел подчинить себе даже Дунганское ханство со столицей в Урумчи. Главная площадь Кульджи. Художник – Николай Хлудов Следующим на очереди был Илийский (Кульджинский) султанат с центром в Кульдже (ныне – Инин, административный центр Или-Казахского автономного округа СУАР КНР), населённый преимущественно таранчами (уйгурами). Что было расценено как прямая угроза российским политическим и экономическим интересам в Восточном Туркестане (Синьцзяне). А конкретным поводом для вторжения российских войск в Илийский край стало то, что, когда в апреле 1871 года свыше тысячи семей казахов Старшего жуза во главе с Тазабеком Пусурмановым бежали из Верненского уезда, разграбив по пути аулы других родов и угнав большое количество скота, илийский султан Абиль-оглы не только не ответил на обращение военного губернатора Семиреченской области генерал-лейтенанта Колпаковского, но приказал своим пограничным начальникам изгнать русские войска, если они попытаются силой возвратить Тазабека и его людей. Более того, он обратился за помощью к Якуб-беку! Стремясь упредить Якуб-бека и получив на то высочайшее разрешение, в конце мая Колпаковский возглавил военную экспедицию в Кульджинский край. После сокрушительных поражений в сражениях у сёл Кетмень и Аккент судьба Илийского султаната была решена, и 22 июня 1871 года Абиль-оглы сам вручил Колпаковскому ключи от Кульджи. Более подробно об этом походе и её героях можно прочесть в главе 6 «Кульджинская экспедиция 1871 года» (сс. 64–71) моей книги «Жизнь и судьба генерала Колпаковского» (Алматы, 2018). Илийский султан Абиль-оглы в Верном. Фото из альбома Н. Крекова Бывший илийский султан был отправлен на поселение в Больше-Алматинскую станицу, причём с хорошей пенсией и богатым земельным наделом. Абиль-оглы скоропостижно скончался 4 декабря 1879 года во время охоты в окрестностях Кульджи. Там же и похоронен. Что касается его портрета из коллекции военного топографа и фотографа-любителя Николая Крекова, то, по всей вероятности, он оказался там случайно. Хотя бы потому, что в год пленения султана Креков был ещё студентом Сибирского кадетского корпуса (о Крекове – см. ниже). А автором портрета Абиля-оглы был, скорее всего, первый верненский светописец Абрам Лейбин. Итак, Илийский край включается в состав Туркестанского генерал-губернаторства с подчинением военному губернатору Семиреченской области Российской империи генерал-лейтенанту Колпаковскому. В Верном создаётся специальная Канцелярия по кульджинским делам, которую с 1 сентября 1871 года по 22 февраля 1872 года возглавлял Николай Александрович Аристов, а его сменил Николай Николаевич Пантусов. Группа канцелярии по Кульджинским делам (слева направо): сидят – джаркентский уездный начальник И. В. Селицкий, военный губернатор А. Я. Фриде, консул И. В. Падерин, стоят – чиновник по особым поручениям Н. Ф. Вишневский и начальник канцелярии Н. Н. Пантусов. Фотограф – Абрам Лейбин Комиссарами по Илийскому краю на правах губернатора были последовательно генерал-лейтенант Герасим Алексеевич Колпаковский, Николай Степанович Щербинский и генерал-майор Алексей Яковлевич Фриде. Именно последний участвовал в подписании Петербургского договора от 12 февраля 1881 года – о передаче Россией Китаю Илийского (Кульджинского) края, а уже после ликвидации оного 29 мая 1882 года был утверждён Семиреченским военным губернатором и наказным атаманом Семиреченского казачьего войска. В честь генерала Алексея Фриде переселенцы из Кульджинского края назвали кент (поселение) близ Верного Алексеевским. Канцелярию по вопросам восточной границы и переселения кульджинских выходцев возглавляли консул Иннокентий Васильевич Падерин и начальник канцелярии по Кульджинским делам Николай Николаевич Пантусов. По рекомендации крупнейших востоковедов – академика Василия Павловича Васильева (1818–1900), дипломатов Ивана Ильича Захарова (1814–1885) и Александра Алексеевича Татаринова (1817–1886) – была открыта школа восточных языков, которая готовила из казаков Сибирского и Семиреченского казачеств переводчиков, толмачей, проводников учёных экспедиций. Возвращение Кульджинского края Китаю. Художник – Николай Хлудов Исследовательские труды Николая Пантусова основаны на его многочисленных и плодотворных этнографических командировках по всему Семиречью. В частности, востоковед обследовал минарет Бурана близ Токмака, мазары Прииссыккулья, наскальное наследие Тамгалы-Тас на реке Или, захоронения и места Алтын-Эмеля, связанные с Чоканом Валихановым и полковником Тезеком Нуралиевым. Занимательные труды Пантусова размещались в газете «Публикации по Семиреченской области и Кульджинскому краю» с № 19 (6 мая) за 1872 год по № 12 (20 марта) за 1882 год (с 1884 года газета стала называться «Семиреченские областные ведомости»). Возвращаясь к теме разговора, скажем, что Кульджинский край, по авторитетному мнению Пантусова, был сформирован в 1871–1882 годах с населением до 140 тысяч жителей больших и малых народностей, бежавших под защиту России от истребления их в Китайской империи. Прежде всего, среди многоимённого числа были таранчины (уйгуры), дунгане, сибо (манчжуры), солоны, калмыки и другие национальности из китайских подданных, названных по месту проживания (скажем, кашгарские сарты). Уже после ликвидации Кульджинского края в восточной части Верненского уезда были образованы три участка – Джаркентский, Нарынкольско-Чарынский и Чиликский (два последних вскоре вошли в состав отдельного Джаркентского уезда). В 1872 году был открыт Кульджинский тракт, по которому десять лет спустя провели телеграфную линию Верный – Кульджа. Были открыты благочиния Туркестанской и Ташкентской епархии, назначены военные священники Константин Седачёв и Михаил Путинцев с причтом; образована в селе Баянды миссионерская община «Дань». В Кашгаре построили литейный завод, где была налажена отливка церковных колоколов для приходских храмов Верного. Схема Илийского края: 1 – граница России и Илийского края, занятого в 1871-1881 гг. царскими войсками; 2 – граница до занятия Илийского края царскими войсками; 3 – граница по Петербургскому договору 1881 г.; 4 – граница по Ливадийскому договору 1879 г. (А. Л. Нарочницкий. «Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860–1895» – М., 1956, с. 23 Край делился по реке Или на две части – северную (по правому берегу) и южную (по левому берегу). В 1872 году в 18 км к западу от Джаркента на месте казачьего пикета Борохудзир крестьянами-переселенцами из Тобольской губернии и сибирскими казаками была основана станица Голубевская (ныне – село Коктал Панфиловского района области Жетiсу), названная в честь учёного-геодезиста и картографа подполковника Александра Фёдоровича Голубева (1832–1866), друга и коллегу великого путешественника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, с выселками Охотничьим (с. Нарынкол), Чунджинским (с. Чунджа) и Подгорным (с. Кыргызсай). В качестве постоянной переправы через реку Или между Борохудзиром и Дубуном использовался т. н. «самолёт» – паром с канатом. Переправлялись через реку также группой из нескольких лодок, плывущих по быстрой реке за животными. Любопытно, что город Верный (Алматы) был основан сибирскими казаками майора Михаила Перемышльского, вплавь бравшими летом 1853 года коварную реку. С годами Илийское пароходство так и не было налажено. Впрочем, предпринимателем Вали Ахуном Юлдашевым и инженером-строителем Яном Козелл-Поклевским был возведён мост ниже Верного и пущен грузовой пароход между Балхашом и Кульджой (останки первого парохода впоследствии так и лежали во дворе кульджинской усадьбы купца Юлдашева). Старожил края Пантусов считает первым европейцем, достигшим Восточного Туркестана, капитана Генерального штаба Александра Александровича Шепелева (1840–1887), совершившего в 1871 году горный переход с конвоем семиреченских казаков под началом штабс-капитана А. Н. Безсонова и войскового старшины Э. Ф. Гильде. Офицеру было поручено собрать сведения о положении дел в Киргизской степи и в пограничном Кульджинском крае, для чего пройти маршрутом из Илийской долины в поселения Текес и Аксу через высокогорный перевал Мусарт с целью разведки путей-дорог в Восточный Туркестан. Трудный, но короткий и удобный путь в Кашгарию был преодолен совместно с топографом П. Г. Поздиным. Мужественная группа первыми достигла кашгарского пикета Мазар-баш (Могильная голова). За отличное исполнение этих командировок Шепелев в 1874 году был произведён в полковники, а за составленную им карту исследуемого района был удостоен серебряной медали ИРГО. Отдельной страницей в истории Кульджинского края назовём жизнь и деятельность неутомимого путешественника и талантливого фотографа Василия Александровича Ордэна (1851–1900). Автор многочисленных чёрно-белых фотоснимков, альбомов, почтовых открыток народов и видов России, Средней Азии и Кавказа, автор собственноручных комментариев на паспарту с замысловатыми псевдонимами – W. Orden, Ф. Ордэн, Hordet. В забытой ныне творческой биографии фотографа-вояжёра Ордэна (так он представлялся друзьям и коллегам) находим художественные гипотезы то ли французского, то ли австро-венгерского происхождения. Его историко-географические почтовые открытки охватывают сотни тысяч сюжетов в странах Европы, Кашгара, Афганистана, Ирана, Балкан, Бессарабии, Турции, Австро-Венгрии. В объективе Ордэна отражены события религии и культуры, портреты, виды и сценки, природа и зодчество, повседневная жизнь бывших среднеазиатских ханств – Хивы, Бухары, Коканда, от гор и долин Восточного Туркестана до Каспийского моря. Четырёхтомный альбом «Кавказ и Средняя Азия» Василия Ордэна В фондах Российской национальной библиотеки (отдел эстампов и фотографий) удалось обнаружить четырёхтомный альбом, составленный из фотографий Ордэна под названием «Кавказ и Средняя Азия». Кроме того, работы мастера хранятся в фотоколлекциях ГИМ и МАЭ имени Петра Великого (Кунсткамера). В данном очерке выделим фотопутешествия Ордэна в период формирования областей Западной Сибири, Туркестана, Семиречья и Кульджинского края, городов, сёл и казачьих станиц, губернского города Верного с его достопримечательностями – Гостиным двором, Туркестанским собором, домом и усадьбой губернатора с ботаническим садом, гимназией. Словом, это первые здания и первые улицы нового города (см. «Узоры фотосюжетов Ордэ»). Жизнь и творчество мастера светописи Ордэна, по мнению фотографа-художника Светланы Шевельчинской, главного специалиста Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (см. её лекцию «Ордэн. Загадочный французский фотограф»), достаточно изучены в поисках и находках. Искомым необыкновенным фотомастером, скорее всего, является Василий Александрович Ордэн, мещанин с 1878 года Бийской мещанской управы. Здесь указан год его рождения – 1851. Возможно, он выходец из волостного села Ордынского, что стояло на месте слияния сибирских рек Оби и Орды (входило в Барнаульский уезд Томской губернии). По сословию отца Василий Ордэн первоначально состоял в торгово-промысловых купцах Зыряновских рудников и города Риддера (в советскую пору Лениногорск – центр Рудного Алтая). История не сохранила сделанные молодым Ордэном фотоснимки достопримечательностей Западной Сибири и Алтайского края, однако сохранила подробности этнографических и археологических экспедиций в Кульджинском крае с уникальной находкой близ Верного Большого Семиреченского алтаря. В дальнейшем коммерческий фотограф Ордэн работал в Петроалександровске на Амударье (в советское время – город Турткуль в Каракалпакии). Здесь бывали известные фотографы Сергей Михайлович Прокудин-Горский и Станислав Фридрихович Николяи, художник Николай Николаевич Каразин, востоковед Самуил Мартынович Дудин, другие видные деятели науки и культуры. В конце жизни Ордэн жил и творил в Санкт-Петербурге – в мастерской, располагавшейся по адресу Большой проспект, 90, что на углу с улицей Ординарной. Известна его творческая переписка с известными кавказскими фотографами и коллекционерами Дмитрием Ивановичем Ермаковым и Владимиром Баркановым, а также с меценатом Алексеем Петровичем Бахрушиным. В конце жизни Ордэн, снимавший квартиру в доме 21б в Языковом переулке (ныне – Белоостровская улица), тяжело заболел пневмонией, был помещен в Обуховский лазарет для бедных, где и умер 2 августа 1900 года в возрасте 46 лет. Похоронен на Преображенском кладбище, могила утрачена в советские годы во время строительства ленинградского путепровода. Таковы зигзаги судьбы одного из многих россиянин – крупнейшего деятеля отечественной истории и культуры, но Отечеством забытого… Другой великий пионер светописи – уроженец Омска Николай Авксентьевич Креков (1857–1921). В 1873 году окончил Омскую военную прогимназию и был зачислен вольноопределяющимся в 1-й Западно-Сибирский линейный батальон. Сдав экзамен на военного топографа, с 1877 по 1897 годы поднялся в табели о рангах с коллежского регистратора (XIV класс, самый нижний) до коллежского советника (VI класс, соответствовал званию полковника в армии и флотского капитана I ранга на флоте). Занимался разнообразной общественной деятельностью в родном Омске, например, был гласным городской думы, участвовал во Всероссийской переписи населения. В 1894 году Николай Креков вступил в Западно-Сибирский отдел Императорского русского географического общества (ЗСОИРГО) и, совершив в 1894–1895 годах ряд путешествий по Степному краю, Семиреченской области и Кульджинскому району, представил свои работы в трёх фотографических альбомах, которые удостаивались медалей на Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и Всемирной выставке 1900 года в Париже. Портреты горожан, казаков, виды промыслов, быт и нравы, достопримечательности и природа Семиречья – всё это можно видеть на фотографиях Крекова, большая часть которых хранится в архивах Кунсткамеры и Омского государственного историко-краеведческого музея. Наиболее известными в документальном изображении и создании открытых писем (почтовых открыток) для большого числа путешественников, посещавших пограничные регионы дореволюционной России, являются широко известные художники и писатели, офицеры Николай Николаевич Каразин и Василий Васильевич Верещагин. Картина «Апофеоз войны». Художник – Василий Верещагин Летом 1867 года 24-летний Василий Верещагин сумел уговорить генерал-лейтенанта Константина Петровича фон Кауфмана, только что назначенного командующим войсками Туркестанского военного округа, взять его в свой штаб художником и… почти полтора года провёл в Средней Азии! Однажды даже приняв участие в военных действиях, когда Самаркандскую крепость с гарнизоном в 500 человек 7 дней атаковали солдаты бухарского эмира, поддержанные горожанами. Летом 1869 года Верещагин вернулся в Среднюю Азию, на сей раз чтобы проехать по Семиреченской области и вдоль границы с Китаем. В частности, он проделал 50-вёрстный переход по правобережной части Илийской долины к переправе Борохудзир – Дубун. По мнению археологов, здесь стоял древний город Илибалык (по другим источникам, городище XIII века Куяш – ставка хана Чагатая). В окрестностях Хоргоса художник посетил археологическое городище Коргас, где жил владетель улуса чагатайский хан Туглук-Тимур, умерший в 764 году. Рядом с его могилой иракскими мастерами был возведён в стиле самаркандских мечетей мазар (надгробие) на могиле его сына Тимур-хана. Что и запечатлел Верещагин в этюде «Разрушенный вид гробницы». Творческим итогом этих двух путешествий стал «Туркестанский альбом» – серия из 13 картин, 81 этюда и 133 карандашных рисунков, работу над которой он завершил в 1873 году в Мюнхене. А в 1871 году художник Василий Верещагин напишет свою самую известную картину «Апофеоз войны», на которой мы видим пирамиду из человеческих черепов среди раскалённой степи на фоне разрушенного города и редких деревьев. Смысл произведения передаёт резная надпись на нижней стороне оригинальной рамы картины: «Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим». Почётный эскорт губернатора Кульджинского края (из книги Г. Лансделла). Фотограф – Василий Ордэн В изучение Центральной Азии внёс свой неоценимый вклад британский путешественник и миссионер Генри Лансделл (1841–1919). Написанные им научно-популярные книги полны самых разнообразных сведений, исторических портретов, описаний народов и народностей, памятников природы, архитектуры, истории и культуры. Среди них – труд «Через Сибирь» (Through Siberia), названный современниками энциклопедией Азиатской России. Вот только иллюстрации в путевых дневниках безымянные. Лансделл поместил фотоснимки без указания имени фотографов, времени и места съёмки. Конечно, практика издания с нарушением авторских прав была издавна, а с появлением интернет-ресурсов – особенно. Да и в наши дни на частных сайтах коллекционеров часто находятся приватизированные фотоснимки прошлых лет. Как говорится, что имеем – не храним, потерявши – плачем… Однако вернёмся к путешествиям Лансделла. Его компаньонами в путешествии по Азиатской России были врач Альфред Севье и учитель гимназий Омска и Верного М. А. Стратилатов, выполнявший в экспедиции роль «рисовальщика». Лансделл совершил в окрестностях Верного восхождения на вершины Заилийского Алатау. Будучи в Верном в 1882 году, Лансделл познакомился в покоях епископа Туркестанского Александра с самобытным музеем, полным антиквариата, библиотечных и художественных раритетов, собранных священником в Европе, Китае, Японии. Среди них подводные древности Иссык-Куля, подаренные ему Г. А. Колпаковским. В рассказе Лансделла находим упоминание о сборе им этнографических предметов в фонды Британского музея: дунганская уздечка (dungan bridle), кожаный сосуд для кумыса (kirgihese leather bottle for kumiss), предметы из местного поделочного камня колыбташа (агальматолит), шкуры и скелеты животных и прочее. С годами продолжилось историко-культурное, естественно-географическое, торгово-экономическое изучения Восточного Туркестана (ныне – Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая). Среди важнейших отметим экспедиции горных инженеров и учёных-геологов Геннадия Даниловича Романовского (1830–1906) и Ивана Васильевича Мушкетова (1850–1902), геодезистов и картографов Александра Фёдоровича Голубева (1832–1866), Михаила Ивановича Венюкова (1832–1901), Зиновия Лавровича Матусовского (1842–1904) и Константина Васильевича Шарнгорста (1846–1908), астронома Кирилла (Карла) Васильевича Струве (1835–1907), ставших пионерами русской культуры, науки и практики в этом далёком от северных столиц крае. С азиатской историей Степного и Туркестанского краёв, ныне – бывших советских республик от Великой Китайской стены до Каспийского моря, современники связывают многообразное творчество отечественных и зарубежных деятелей истории и культуры, военного дела, религии. Вспомним золотые имена Отечества: епископа Туркестанского Александра, военных губернаторов Степного края Герасима Колпаковского и Алексея Фриде, начальника Кульджинского края Николая Пантусова, уездного начальника Джаркента Ивана Селицкого, военного топографа Александра Шепелева. Вспомним с благодарностью художников Василия Верещагина, Григория Глушкова и Николая Хлудова, живописцев ландшафтных и батальных сцен. Вспомним первых энтузиастов края – штатного комиссара фотографии Николая Крекова, портретиста Абрама Лейбина и коммерческого фотографа Василия Ордэна. Вспомним и зарубежных деятелей – британского миссионера Генри Лансделла, путешественников Готфрида Мерцбахера и Адольфа Шлагинтвейта (в 1857 году баварец был казнён с отсечением головы в Кашгаре). Несть им числа – творцам истории, науки, культуры, первых фотоснимков в фондах архивов и библиотек России, Америки, Европы, Азии.

© Владимир ПРОСКУРИН

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||